新入荷

再入荷

新品即決 莨入用道具 煙草入用道具 中古)茶道具 紙煙草入 た 檀紙 紙莨入 その他

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :10147116962

中古 :10147116962-1 |

メーカー | 0ea44fcff | 発売日 | 2025-04-30 22:46 | 定価 | 39000円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

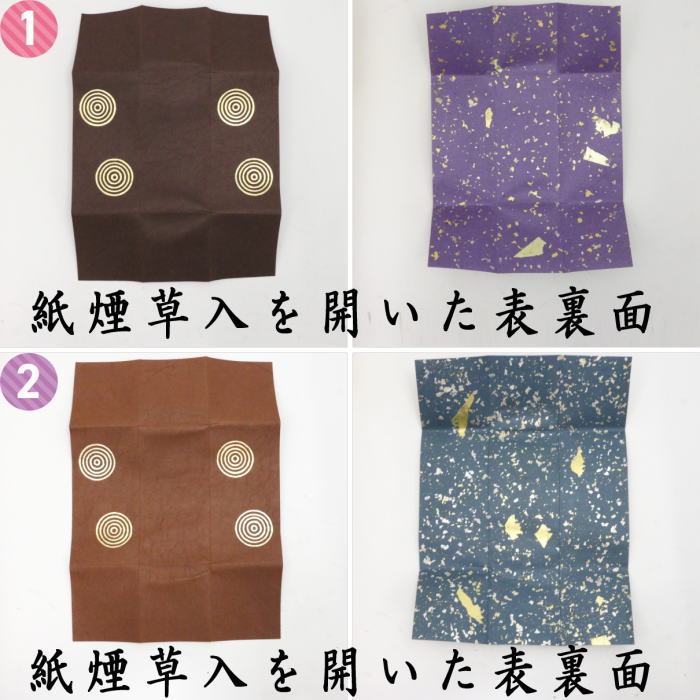

紙煙草入(刻莨入)煙草盆の中に組み込み、刻みたばこを入れるのに用いる道具です。茶器/茶道具 煙草盆用道具(莨盆用道具)】 煙草入れ(莨入れ。

「畳紙」(たとう)といい、檀紙、奉書、唐紙、薬袋紙など美濃紙半紙大を二つ折りにし、さらに三つ折りにして、上下を後ろに折り込んだもので、それに紅葉、松葉、芦の葉などを張り込んだり、漆絵、箔押したものなどがあります。茶道具 古帛紗 正絹 丹地連環蜀江錦 北村徳斎製 北村徳斉製 古服紗 古袱紗 古ぶくさ こぶくさ 茶道。

他に、筒状の煙草入、莨入とも書き、莨壺ともいわれる物もあります。茶道具 古帛紗 正絹 早雲寺文台裂 銀襴裂地 龍村美術織物裂使用 古服紗 古袱紗 古ふくさ 茶道。

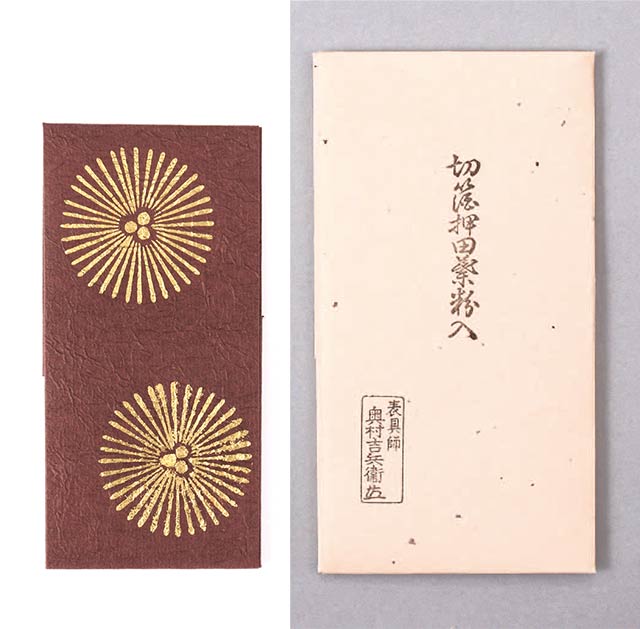

【奥村吉兵衛】

【奥村家】

佐々木氏の末裔を称し、近江国北部の「谷の庄」なるところの郷士であったとされる。茶道具 炭道具 灰器 信楽焼 炉用 半練 はんねら ハンネラ 西尾香舟作 信楽焼き 茶道。

奥村三郎定道の代、姉川の戦いの後、主家浅井氏が滅亡して浪人となる。茶道具 蓋置 天使 今岡三四郎作 正面の胸にクルス 三人形蓋置 三つ人形蓋置 三ツ人形蓋置 三ッ人形蓋置 茶道。

定道の息子・奥村源六郎定次は長男・源子郎を前田利家に仕官させ、長男は後に「奥村摂津守定光」を名乗り加賀藩士となる。trok571 茶道具セット 茶箱 短冊箱 抹茶碗 興哉 在銘 水指 花鳥 柄杓 蓋置き 香合 茶器 煎茶道具 香道具 陶器 陶芸 骨董 希少 検(山根。

次男・吉右衛門清定は仕官せず、母方の家業を継いで商人となり京にて表具屋となる。煎茶道具 洗瓶 銀瓶 約500ml。

この清定が初代とされる。茶道具 結界 花寄せ結界 ゴマ竹 3点折れ式 京間のみ 茶道。

【初代 吉右衛門】1618年元和4年~1700年元禄13年9月

諱「清定」、出家後法名「宗勢」

1646年正保03年 上洛、武士から商人に転業

1654年承応03年 表具屋業を開業、屋号「近江屋吉兵衛」を名乗る。びん掛 瓶掛 茶道具 炭型ヒーター 炭型電熱器 風炉 裏千家 信楽 電熱器。

妻は売茶翁の友人で能書家として知られた亀田窮楽の伯母

現在も奥村家の玄関にかかる「表具師」ののれんの揮毫はこの窮楽の筆による物とされる

【2代 吉兵衛】 1633年~1719年享保04年12月

号「休意」

初代の長男

1698年元禄11年 表千家 6代 覚々斎の取りなしにより紀州徳川家御用達、また表千家御用達となり、家運興隆の基礎を作る

その後数代に渡り男子が夭折し跡取りに恵まれず、代々婿養子を郷里の北近江より迎える事態となる

その中の1人、6代 吉兵衛は奥村家の功績をまとめるために調査を重ね、家系図はもちろん、歴代の表具作成の記録などを文書化する

吉九郎 2代 吉兵衛の長男

25歳にて早世

【3代 吉兵衛】1666年~1743年寛保03年03月

出家後法号「休誠」。茶道具 銘 茶杓 竹 真茶 とーわや 122316。近江国浅井郡馬渡村の松山家の出身

2代 吉兵衛の婿養子

狂歌の作者、能書家として知られる

【4代 吉五郎】1737年~1781年天明元年11月

近江国伊香郡高月村の田辺家出身

3代 吉兵衛の婿養子

法名「道順」

【5代 吉兵衛】1755年~1825年文政08年08月

出家後法号「了誠」

近江国伊香郡高月村の松井家出身

3代 吉兵衛の婿養子

1788年天明08年 天明の大火に遭遇、家伝などの一切を消失

三千家合作の三幅対として有名な土佐光孚筆の絵のうち、表千家 了々斎(宝珠)、裏千家・認得斎(小槌)の2作の賛を得て、表装を行う

【6代 吉兵衛】1780年~1848年嘉永元年08月

号「休栄」

近江国伊香郡高月村の宮部家の出身、4代 吉五郎の婿養子

史料編纂に興味を持ち、天明の大火で失った家伝の再編纂を決意、「奥村家系図」、「千家御好表具并諸色寸法控」乾巻・坤巻を著し、茶道具の様式や、茶会のルールなど、貴重な資料を後世に伝える功績を残す

【7代 吉次郎】1795年~1837年天保08年09月

号「休音」

6代 吉兵衛の婿養子

義父に先立って死去

【8代 吉兵衛】1804年~1867年慶応03年07月

号「てい所」、「鶴心堂」

歴代の中でも最も名手といわれる一方、国学、儒学に通じ、尊皇攘夷派の学者や志士と深く交わりを持った人物である。茶道具 灰道具 灰篩 網三枚組 ステンレス製 表千家用 灰ふるい 茶道。

しかし、皮肉にも明治維新後の文明開化により茶道が衰退、奥村家は大ダメージを受ける。茶道具 香合 ひな祭り 手鞠 紫 今岡三四郎作 茶道。

当人は学問の方に興味があり、後に彦根藩家老となった岡本黄石を師として儒学を学び、その紹介により梁川星巌、紅蘭夫妻と親交を結ぶ。茶道具 点茶盤 点茶盤 掻合塗 中村宗悦作 裏千家B 組立式 掻合塗り 茶道。後に出家し「蒿庵」と号する

【9代 吉兵衛】1840年~1908年明治41年11月

名「義道」

8代 吉兵衛の長男

小川町上立売(現京都市上京区)から、現在奥村家のある釜座通夷川(現京都市中京区)へ転居

この困難な時代に名跡を継ぎ、奥村家の建て直しに成功、現在に至る。茶道具 香合 玄猪 今岡三四郎作 茶道。

1882年明治15年 「三千家合作の三幅対」のうち未完であった「天秤計り」に武者小路千家・一指斎の賛を頂戴し、発起より60年後に完成させる。茶道具 古帛紗 正絹 葡萄唐草鳳凰文経錦 北村徳斎製 北村徳斉製 古服紗 古袱紗 古ぶくさ こぶくさ 茶道。

【10代 吉次郎】1869年明治02年05月~1944年昭和19年09月

9代 吉兵衛の長男

【11代 吉兵衛】1901年明治34年~

10代 吉次郎の長男

12代 吉兵衛

11代 吉兵衛の子息